| 【並木の氷川神社。】 天保5年、1834年創建。 明治以降も無格社。 神社前の道路脇に馬頭観世音(文化7年、 1810年)。 |

||

|

||

| 「本殿。」 | ||

|

||

| 【龍岩院(りゅうがんいん)。】 並木学校の筆塚(寛政6年、1794年) 本尊は聖観音菩薩。 古谷本郷の灌頂院の末寺として造られた。 |

||

|

||

|

||

| 【並木の大クス】 細田家 屋号・中道の屋敷にある。 昭和9年、思ったより古く [県指定の天然記念物] に指定されていました。 北限に近いにもかかわらず、幹回り6m、樹高32mにまで成長しためずらしい例です。 もともと農家の屋敷前に植えられたもので、 大切に守られてきました。 今後も並木のシンボルとして、残し伝えるべき樹木です。 (参考:川越市教育委員会。) |

||

|

||

|

||

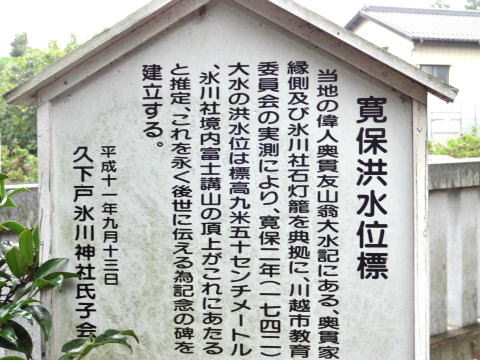

| 【奥貫友山】 江戸時代の儒学者・慈善家として知られる奥貫友山は、1705年入間郡久下戸村(現川越市)に生まれた。 奥貫家は、代々名主を勤め、友山もまた村政に尽くした。 1742年8月関東一帯を見舞った暴風雨は、川越地方も大水害となり多大な被害をもたらした。その際、友山は私財(米、雑穀、金銭)を投げうって川越領民の救済に勤めた。 川越藩川越城主秋元涼朝は、この行いをたたえ、褒賞を与えた。 その後も洪水のあるたびに慈善事業に尽くし、堤防を造るなど治水の面で功績を上げている。このため明和元年(1764)に起こった中山道助郷騒動では、奥貫家だけが打ちこわしを免れたという。 県の旧跡に指定されている。友山は天明7年(1787)81歳で没した。 (参考:川原 |

||

|

||

「奥貫友山のお墓」 |

||

|

||

| 【縁結び安産子育て地蔵尊】 【下久下戸の子育て安産の地蔵尊】 地名の由来について 伝えによれば、入間郡(こおり)六郷の一つ、郡家郷(ぐうけごう)がこの辺りで、その役所が久下戸にあったのではないか。「郡家土」「久家土」が転じて久下戸になったのではと言われている。 |

||

|

||

| 【氷川神社】 | ||

|

||

|

||

| 寛保2年の大水では奥貫友山、高橋半衛門、 吉敷甚兵衛らによる級在が今なお語り継がれ、久下戸の氷川神社の燈籠には当時の水位が 記されている。 |

||

|

||

| 【稲荷神社】 古くは一村であったが、いつの頃からか渋井村に属し、明治22年には南古谷村大字渋井となった。 旗竿の石台に弘化元年(1844)の年号あり、荒川堤防改修で堤防敷地内から堤内に移した年と思われる。 ◆御白狐 ◆浅野カーリット工場(ページ最後に紹介) |

||

|

||

|

||

| 【馬頭観音】 「文化10年(1813年)11月吉日萱沼」と刻まれている。馬は農耕や運搬に欠かせない動力であったことから、馬の安全を願って安置されたものと言われている。 |

||

|

||

| 【観音堂】 観音像の身長は1m。本開扉が60年に一度午年に行われる。 真言宗の慈眼寺の観音堂。 秀吉の北条征伐のとき、北条方についた慈眼寺は壊され、観音堂は残った。 上福岡の駒林の家の蔵から江戸時代の観音堂のお札が出てきたこともある。 |

||

|

||